第1章

弗朗西丝·凯尔西开着车在华盛顿特区市中心拥堵的街道上一点一点往前挪,引擎盖被瓢泼大雨砸得咚咚响。她又迟到了。过去5个星期,每天早上准时上班都不是一件容易的事。因为弗朗西丝成就斐然——她有两个高级学位,还出版了一本科学教科书——所以她上班迟到成了家里的笑话。妈妈获得过国家级的研究奖,用鱼叉捕过抹香鲸,却斗不过交通拥堵,无法在一小时内从马里兰州切维蔡斯的新家赶到华盛顿特区的国家广场。

这天,弗朗西丝开车上班时正值飓风“唐娜”的边缘扫过。这场飓风给美国东北部带来了倾盆大雨。狂风吹得路边的树木左摇右摆、枝叶零落。可以感觉得到空气中的悸动,即便弗朗西丝的生活中也许并没有什么值得兴奋的事情。

时值1960年9月12日,这位有两个孩子的46岁已婚妈妈刚跨越半个美国来到FDA工作。过去几十年间,弗朗西丝在实验室里研究海狸和犰狳,夏天还乘船出海,采集鲸的巨大腺体样本。现在,她成了FDA的医学审查官。她这个医生是官僚机构的一员,负责的是评估资料,而不是诊疗病人。这并非弗朗西丝的专业,但她知道这项工作很重要。这也是为了迁就她丈夫的新工作的必要之举。

此时距离掀起女权主义革命的《女性的奥秘》(The Feminine Mystique)一书出版还有3年。弗朗西丝在当时是个异数:她既有医学博士学位,也有哲学博士[1]学位,虽已结婚生子,却仍在自然科学领域干出了自己的事业。她很少情绪外露,也不注重打扮,有特殊场合时才会化妆。她的一头短发在齐下巴处剪得整整齐齐,长了白头发也听之任之。出生在加拿大乡村的弗朗西丝足有5英尺7英寸[2]高,长大成人后依然像个假小子,喜欢钓鱼、挖蛤蜊,只要天气凉爽就拖着球杆去球场打曲棍球。她不会做饭,也不打扫屋子,但她知道要保持家庭和睦,自己必须为了埃利斯在事业上做出一定的牺牲。弗朗西丝和埃利斯结婚17年了,其间为了迁就埃利斯的事业发展,她从一个州搬到另一个州,换过工作,读了学位,还做过五六回自由职业的工作。

然而,FDA这份早九晚五坐办公室的工作令通常忙碌不停的弗朗西丝很不适应。此前的7年,他们住在南达科他州,埃利斯是南达科他大学药理学系的系主任。那段时间里,弗朗西丝同时做好几份临时的工作。除了在大学实验室研究海狸的甲状腺外,她还时常乘夜间火车去芝加哥,为考取放射性同位素诊疗师的执照做准备。整整一年,她每天都通勤去扬克顿的一家医院做实习医生,做晚饭和安排女儿们上床睡觉的事情都落到了埃利斯的头上。弗朗西丝还去全州各处小镇的医院为休假的医生顶班,有时一走就是好几个星期。巴德兰兹地区的许多偏远小镇过去从来没有过女医生,弗朗西丝因此而上了头条。一家地方报纸的标题炫耀说:“莱蒙的病人得到了女医生的诊治。”[3]莱蒙镇的所在地极为偏僻,弗朗西丝是乘坐租赁的螺旋桨飞机抵达的。

弗朗西丝非常喜欢在南达科他州的这些偏远社区处理一个接一个的紧急病例,不管是分娩还是阑尾炎。任何“一连串接踵而来的危机”都强烈地吸引着她,什么可怕的场面她都能泰然面对。[4]她经常讲一个有关一名猎人的故事,这名她刚到莱蒙镇时救治的猎人打猎时出了事故,被打羚羊的猎枪射中了腹部。

在家里与两个女儿苏珊(Susan)和克里斯蒂娜(Christine)、暹罗猫菲利普以及圣伯纳犬乔治在一起时,弗朗西丝尽量充分享受大学城的生活。她的丈夫埃利斯身材魁梧、待人亲切,他俩常去弗米利恩雄鹰俱乐部(Vermillion Eagles Club),一次不落地定期打桥牌。这对夫妻才华横溢、爱玩爱闹、机智风趣、对生活充满热情,喜欢享受的名声在外。谁都知道“弗朗姬和凯尔斯”家的酒吧存货充足,并且常在自家那座贴着白色护墙板的殖民式房子的壁炉旁举行气氛热烈的派对。他们家的派对热闹非凡,每次派对开始前全家人都笑着拉紧“威克斯帘”——在发现住在隔壁、总板着脸的那个人是大学校长I.D.威克斯(I.D.Weeks)后,这对夫妇在餐厅窗户上安装了厚厚的窗帘。弗朗姬和凯尔斯从大学“借”了一台开盘式录音机,架在沙发后面给派对录音。晚上派对开始后,他们的两个女儿端着装满橄榄、苏打饼干和熏肉片裹鸡肝的盘子,穿行在人群中为大人们服务。

但是到1956年,在南达科他大学待了3年后,弗朗姬和埃利斯开始不受欢迎了。在给一个朋友的信中,埃利斯写道:“从专业同行的角度来看,这是个荒凉的地方。”[5]弗米利恩[6]那些人本事不大,脾气不小。他们夫妇遭到了恶意流言的诋毁。大学的一名主管告诫同事们不要和凯尔西夫妇来往,警告说谁要是傻到与他们合作,那么等他们拿走了“所有数据”后,就会“遭到冷落”。[7]作为一名女性,弗朗西丝整个职业生涯都在遭受排挤,所以对这些手腕一笑置之。她刚成为美国公民,正在考虑是否要另谋高就,而他们夫妇研究生时的导师此时刚搬去华盛顿特区,那里有很多科学方面的政府工作机会。每天晚上,她和凯尔斯都仔细查看华盛顿特区的房地产信息。他们像计划小型越狱一样耐心而专注地计划着离开南达科他。

埃利斯把一份份求职申请寄往东海岸。经过整整3年的官僚程序,他终于在国立卫生研究院(National Institutes of Health)谋到了一个职位。就在此时,FDA的一个人联系到了他。拉尔夫·史密斯是在一次药理学大会上结识埃利斯的,他现在是FDA新药部门的掌舵人。他想雇一个“既有医学博士学位也有哲学博士学位的人”来担任FDA的医学审查官。[8]

埃利斯只有哲学博士学位,他坦承自己达不到要求。但他给出了一位杰出的医学博士兼哲学博士的名字——他的妻子弗朗西丝·凯尔西博士。

到了国家广场,在杰斐逊大道和第七大街的交叉处,弗朗西丝终于驶入了FDA的停车场。FDA设在一座已经开始破败的“二战”时期军方预制建筑里。寒酸的楼房没有任何标记。与用大理石装点得富丽堂皇的国会大厦相比,FDA简直就是政府的胳肢窝[9]。

食品药品监督管理局于1930年得名,前身是南北战争时期创建的化学处(Division of Chemistry)。在长达70多年的时间里,该机构一直负责监督全国的食品、化学品和药品。FDA刚成立时,主要聚焦于食品。当时的制药业只有地区性的小型制药公司,都是由原来的药商转型而来的。整个产业在国内生产总值中所占的份额几乎可以忽略不计。[10]然而,依靠战时的补贴,这些小型公司扩张成了国家级的大公司。到弗朗西丝来到华盛顿特区的1960年,制药已成为美国利润率最高的产业,年销售额大约27亿美元。[11]监督这个庞然大物的是一个资金严重不足的联邦机构,也就是弗朗西丝的新雇主:食品药品监督管理局。

FDA的任务是监管全美所有的食品、药品、化妆品和医疗设备。它设在华盛顿特区的总部协调着18个地区办事处和驻41个城市的检查员的工作。[12]然而,杜鲁门执政期间以及艾森豪威尔政府早期对预算的削减使FDA遭受了沉重的打击。到20世纪50年代中期,FDA只有不到900名雇员在竭力执行赋予他们的巨大任务。[13]1959年,美国的制药公司提交了令人瞠目的369份新药上市申请,[14]相当于每天提出一项专利药申请。FDA只得赶紧寻找更多的医生来审查制药公司提交的所有科学资料。弗朗西丝就这样登场了。

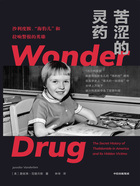

弗朗西丝工作的地方是二楼一个破破烂烂的办公室,房间号是2605。墙上的绿漆斑驳剥落,木地板光秃秃的。一张金属长桌靠墙放着,算是她的“办公桌”。这是某个政府家具供应商在FDA少得可怜的预算限制内提供的。弗朗西丝资质优异但不讲究排场,所以她并不在意办公室的寒酸。这天早上她既兴奋又期待。经过一个月的入职培训,包括看幻灯片演示、听讲座之后,她要真正开始工作了。桌上摆着分配给她的任务:新药申请12—611。这是辛辛那提的一家制药公司为一种叫作凯瓦登(Kevadon)的镇静药提交的申请。申请材料有几本电话簿那么厚,各种数据、信件和报告都装订在蓝色的文件夹里。

申请材料的首页说这种药是一种特别安全的非巴比妥类催眠药,已经在超过46个国家销售。由威廉·S.梅瑞尔公司提交的申请通篇皆是用凯瓦登做过临床试验的美国医生的赞美之词,说它“非常鼓舞人心”,还说它“优于其他助眠药物”。[15]一些很快就将发表的研究论文也对凯瓦登赞不绝口。弗朗西丝的上司似乎给了她一个轻省活。

申请材料中有几百页德文资料,是发明该药的外国公司格吕恩泰化学公司(Chemie Grünenthal)提供的。弗朗西丝的德文阅读能力很有限,但梅瑞尔公司——从格吕恩泰化学公司那里获得了生产许可——提交了欧洲研究结果的总结,看来欧洲方面也称赞这种镇静剂有效且无害。

按照FDA的规定,弗朗西丝需要在60天的时间内完成对她桌上这些资料的审查,并决定此药是否足够安全,可以在全国销售。除非她发现具体的问题,否则这种产品将在60天后自动获准销售。事情看起来很简单,因为这种通用名[16]为沙利度胺的药已经得到了几十个国家的医学审查委员会的批准。

然而,弗朗西丝特别喜欢分析数据。她做过好几年研究工作,甚至为《美国医学会杂志》(The Journal of the American Medical Association)审过稿,评估哪些研究报告值得发表。她精通药品研究,与人合著过美国药理学研究生用的最重要的教科书。面前的这份申请虽然看似可以不假思索地盖章通过,但弗朗西丝的职业道德要求她一行不落地仔细阅读。正是她的这种职业道德为她赢得了诸多科学奖项,使她在一个男性统治的领域干得风生水起。她回到申请资料的开头,读了起来。

“弗朗姬”弗朗西丝·凯瑟琳·奥尔德姆1914年出生在家里——温哥华岛上一座巨大的木头房子。

房子名叫“巴尔戈尼”(Balgonie),坐落在岛的南侧,是弗朗西丝的父亲弗兰克·特雷弗·奥尔德姆(Frank Trevor Oldham)亲手盖的。奥尔德姆上校生于澳大利亚,曾在英国陆军皇家野战炮兵部队服役数十年,在印度和中国驻扎过。1911年,清瘦英俊的奥尔德姆上校决定靠军队发给他的退伍费带着他年轻的苏格兰新娘开始新的生活。他们搬到了加拿大的太平洋海岸,生了4个孩子。

奥尔德姆上校为人随和,喜欢读书和侍弄菜园,他的妻子凯瑟琳·布思·斯图尔特(Katherine Booth Stuart)却是个急脾气。昵称“基蒂”(Kitty)的她是业余演员,热爱骑马、打高尔夫球、游泳,不过她后来在神秘不明的情况下溺水而亡。基蒂苏格兰娘家的女性都受过良好的教育,她自己在加拿大旷野中带孩子的办法是让孩子们自己管自己。弗朗西丝是家中的老二,大家都叫她“弗朗姬”。她经常徒步穿过巴尔戈尼外面高大的常青树林和起伏的草地。她家拥有30英亩[17]的土地,包括一条小河,弗朗姬就在那条河里游泳和钓鳟鱼。弗朗姬还会在树林中的一个池塘里捉青蛙、蛇和昆虫,把它们带回自己的二楼小卧室仔细研究。

弗朗姬很早就显现出极高的智力,她母亲教她哥哥认字时她专心地在边上旁听。父母安排她学画画、学钢琴、学跳舞,还强迫当地一名叫卡农·巴里(Canon Barrie)的爱尔兰裔校长接受他们早慧的女儿到他为男孩办的小学上学。

弗朗姬在那所学校学习与她的水平相符的拉丁文、代数和几何,逐渐培养出智识上的独立性。学校生活也让她变得坚强起来。男同学们经常绊她、踢她,但弗朗姬学会了还手,晚上回家还会向家人炫耀她反击的战绩。她下定决心在任何方面都不落在男孩后面,甚至让一位男性朋友教她射击,并悄悄地教她开汽车。(她家生活简朴,去镇上的时候只驾着轻便马车在狭窄的道路上通行。)

弗朗姬的性子越来越野,父母把这些都看在眼里。大萧条刚开始,那所男校就倒闭了。这一次,父母决定给弗朗姬找一个温和一点的环境。在家里接受了一年家庭教育后,14岁的弗朗姬被送到了不列颠哥伦比亚省维多利亚的一所规矩古板的学校——圣乔治女校。

但此时老师们也感到担忧。“弗朗姬的行为有很多不足之处,”校长萨蒂小姐写道,“我希望弗朗姬能够做到在我不在场的时候也遵守学校为数不多的校规。作为一名高中女孩,她因不守纪律被罚的记录是不光彩的。”[18]

弗朗姬上的下一所预科学校是圣玛格丽特女校,那里的校长注意到了她的进步:“这一年中,弗朗姬在举止和外观上进步很大。”[19]尽管如此,弗朗姬“必须努力改正她那笨拙的步态”。她还被批评对长辈不礼貌。

不过弗朗姬的学习很好。高中毕业后,她勇敢地决定上大学。在她妈妈家这边,弗朗姬在苏格兰有两个姨母,一个是律师,一个是医生。她觉得她们的生活“很有意思”。[20]在苏格兰,教育的重要性仅次于宗教。弗朗姬的父亲则早已认定女儿是个神童。

1934年,弗朗西丝获得了麦吉尔大学的生物学学士学位,但大萧条时期失业形势严峻,不多的工作机会都给了男人。弗朗姬的父亲想尽办法也没能在温哥华的启航湾生物站为她找到一份工作,于是弗朗姬决定和母亲一起去英伦三岛度夏,秋天回来接着上学。

弗朗西丝考进了麦吉尔大学的硕士研究生班。她想研究垂体腺,这种腺体被称为“主宰腺体”“内分泌交响乐的指挥”,[21]是当时的热门研究课题。但内分泌学系的研究生名额已经满了,系主任建议她试试新成立的药理学系。那里一位暴脾气出了名的教授正在研究脑垂体后叶。也许这个不太热门的系能够接纳一名女学生。于是弗朗西丝爬了一层楼去见雷蒙德·施特勒(Raymond Stehle)。这位戴眼镜的秃头学者立即表明他不喜欢带研究生。但弗朗西丝坚持要求他给自己一个位子。

弗朗西丝没出两年就获得了硕士学位,但大萧条仍在肆虐,工作机会依然少之又少。施特勒此时已经开始欣赏弗朗西丝。他提出让她做他的研究助理,月薪50美元。但很快施特勒又提出了一个更好的建议:芝加哥大学新建的药理学系系主任在研究脑垂体后叶,这可是弗朗西丝的专长。施特勒鼓励弗朗西丝申请那里的工作。

弗朗西丝赶忙寄出了一份简历和求职信,但并未抱太大希望。不到一周后,芝加哥大学药理学系寄来了一封航空专递信,诚聘她担任研究助理,报酬是每月100美元,比她在麦吉尔的薪金多一倍。弗朗西丝高兴极了。

不过有一个问题:信是写给“奥尔德姆先生”的。芝大药理学系显然以为求职的是一名男性。正直诚实的弗朗西丝准备对他们说明真相。

“别犯傻,”施特勒反对说,“接受聘请,签上你的名字,在后面加个括号写上‘女士’,然后就去上任!”[22]

弗朗西丝给父母发了个电报:

周六去芝加哥……前景很好。很兴奋。地址是芝加哥大学国际公寓。一切都好。希望你们也都好。爱你们的弗朗姬。[23]

一周之内,21岁的弗朗西丝收拾好了行李,登上了南去的列车。换了好几次车后,她平生第一次来到了美国。

那是1936年3月,芝加哥还覆盖着闪亮的冰霜。弗朗姬住进了国际公寓中她小小的宿舍。她打开行李,拿出她心爱的曲棍球棒、她的笔记本、她的日记。在寒冷中走过短短一段路就到了药理学系,那里有她的新老板——神秘的尤金·马克西米利安·卡尔·盖林教授。

出生在南非的E.M.K.盖林是一位一丝不苟的科学家,颇有些戏剧天分。他是个很有魅力的单身汉,每次旅行都带着两个仆从和一只宠物斗牛犬。两排银发围着他那光秃秃的宽阔头顶。钢丝边眼镜和嘴唇薄得几乎看不见的嘴巴令他的面容显出一种学者的专注神态。不过他厚实的手掌和宽阔的溜肩暗示着他曾是美式橄榄球球员的过去。盖林经常给学生们讲一个可怕的故事:他年轻时,有一次他乘坐的客船正在开普敦海岸附近航行,突然水下的一颗水雷爆炸了。他急忙爬到一艘救生艇上,在接下来极为难熬的5个小时里,他亲眼看着19名其他乘客死去。为此,盖林教授——学生们叫他“皮特”——声称他讨厌水。然而,他每年都会出海到夏洛特皇后群岛[24]附近捕鲸。他在那里把抹香鲸锯开,切成块,把抹香鲸巨大的内分泌腺装进容量1加仑[25]的标本罐。

(1941年春天,盖林将登上全国各地报纸的“疯狂新闻”专栏。为了测试约拿被鲸吞掉的《圣经》故事的可信度,他从头到尾爬完了一条抹香鲸的食管。“里面滑腻腻、黏糊糊的,”他从死鲸的体内爬出来后得意地对记者们说,“但很宽敞。”[26])

盖林受的教育可以溯源到德国。他的导师、美国人约翰·雅各布·阿贝尔(John Jacob Abel)曾在斯特拉斯堡跟随奥斯瓦尔德·施米德贝格(Oswald Schmiedeberg)——被誉为“现代药理学之父”——学习过。回到美国后,阿贝尔创建了约翰斯·霍普金斯大学的药理系。盖林于30岁时来到了这里,在15年的时间里,他磨炼精进了自己的研究技能,从阿贝尔的研究生变为他的同事,又成为他的朋友。两人一起首先制备出了胰岛素结晶。随着阿贝尔因有关肾上腺素的发现一夜成名,[27]盖林则开始对当时流行的假药发起讨伐。1932年,他在一场受到高度关注的政府审判中为新成立的FDA做证,上了头条新闻。

自殖民时代起,美国人就一直在吃各种药饮和“独家药品”(proprietary medicine)[28],但直到1906年才颁布了管理这类产品的法律。带头推动创立这部新法的是哈维·华盛顿·威利(Harvey Washington Wiley),一名牧师的儿子。在普渡大学教化学时,威利被印第安纳州政府请去参与调查商用蜂蜜和槭糖浆可能掺假一事。威利发现他拿到的样品中90%都是假货,因此发表了一篇言辞激烈的演讲。美国农业部注意到了他的演讲,任命他为化学局(FDA的前身,由化学处发展而来)的第一任局长。威利上任后很快发现一场食品危机正在全国肆虐:黑胡椒里掺土,咖啡粉里加木炭,糖果里含铅。他揭露的牛奶生产内幕显示,牛奶被稀释过,用白垩染白了,里面漂着蛆。

“把这比作翻开一段圆木,看到下面的虫子到处乱爬都说得太轻了。”威利慨叹。[29]情况更像是“移开一大蓬灌木,发现了一个马蜂窝”。

威利走遍全国各地,报告他发现的情况。报纸称他为“圣战化学家”(Crusading Chemist)[30]。家庭主妇视他为家庭安全的卫士。

然而,立法者用了整整8年才就威利的发现采取行动。直到1890年,美国才推出了规范食品生产的法律。即便如此,正如记者莫顿·明茨后来写的那样,这项法案“终究不敌由江湖庸医、毫无心肝的骗子、道貌岸然的冒牌货、无赖、高价律师——说客、既得利益集团、满口谎言的人、腐败的国会议员、见利忘义的出版商、位居政府高职的胆小鬼、蠢货、麻木不仁的人和受骗上当的人组成的持久同盟”。[31]

美西战争期间,运给美军士兵的军粮中发现了变质的“经防腐处理的牛肉”,[32]这一丑闻一度激起了公共舆论的反应,但国会仍迟迟不采取行动。于是威利开始动手证明毒性物质无处不在。

1902年,威利得到了5 000美元的国会拨款,用来“进行卫生餐桌试验”,“研究食品防腐剂、食品染色剂以及其他食品添加剂的性质”。[33]他从政府雇员中招募了志愿受试者,开始为他们提供实验餐食。连续几个星期,他给志愿者一日三餐的饭菜里偷偷地一点点加入硼砂、水杨酸、硫酸、硝酸钾、甲醛和硫酸铜。他记录下了受试者的健康变化,这些变化让人极为忧心。在听说了这项研究的消息后,报纸将威利的这些受试者称为“试毒队”。[34]公众的注意被紧紧吸引住了。1906年,《食品药品法》(Food and Drug Act)获得通过,这是美国第一部此类法律。威利的长期奋斗终于结出了果实。

新法限制在食品中秘密添加别的成分,并规定对“独家药品”开展更严格的监管。政府现在可以对有些产品发布禁令,比如“Cureforhedake BraneFude”[35],因为它的主要有效成分乙酰苯胺是有毒性的,再比如“约翰逊医生的温和复方治癌剂”,因为其实它根本治不了癌症。然而,1906年的法案有其局限。最高法院在释法时只关心产品成分是否被准确地列举了出来。“镭补”(Radithor)是一种价格高昂,含有放射性物质的水,号称可以治疗男性阳痿、性病和160种其他病症,但它含有的镭粒子会腐蚀骨头。在一位著名的钢铁大亨因为喝镭补被镭腐蚀掉颅骨死亡后,法院基本上只是表示爱莫能助。该药的包装上写明了它是“包含镭和新钍的三重蒸馏水”,那人不知道镭会腐蚀骨头是他倒霉。

1912年的一项修正案本来旨在扩大政府的权力,不想却弄巧成拙。修正案禁止“虚假和欺骗性的”标签(粗体为作者所加),[36]结果检察官依法必须证明发生了欺诈。政府继续艰难前行。打官司虽然获得了寥寥几次胜诉,但代价却高得惊人。花5万美元的诉讼费,胜诉的判决也许只是50美元的罚款。

当时FDA着力打击的最著名的产品之一是B&M膏(B&M Balm)。这是一种味道难闻的药膏,用松节油、氨水、水和鸡蛋制成,原来是给马吃的。一名马厩主和一名赛马赌注登记人合伙把它作为万灵药推向了市场,说它包治百病,从风湿病到肺结核、肺炎、癌症、百日咳、猩红热,无所不治。事实上它什么都治不了。然而,辩护方在审判中辩称,公司老板没有受过医学教育,这证明他真心相信自己的说法,所以没有欺诈。陪审团同意了这个论点。之后,B&M膏得意地把法庭判决拿来作为卖点。“B&M膏通过了审判的考验,”新一轮的广告宣称,“所有这些证词都是经过宣誓提交给法庭的。”[37]

几年后,FDA手握证明B&M膏有欺骗意图的具体证据再次出击。该公司盗用了麻省药学院(Massachusetts College of Pharmacy)[38]的信头来伪造证明,说这种药膏能改变血液中氢离子的浓度。[39]此外,该公司还以每月75美元的报酬请一些医生帮助打消顾客的担忧。FDA的调查铁证如山,一名拿了1.5万美元为B&M膏的科学属性背书的医生还没来法庭做证就逃之夭夭了。[40]

审判中揭露的令人瞠目的真相数不胜数,但审判最戏剧化的时刻是E.M.K.盖林的出场。身穿西装、打着领带的盖林提着两个手提箱大步走到证人席上。“我带来了我的权威资料。”[41]他用带南非口音的英语宣布,然后出示了资料,表明B&M膏声称的疗效是“彻头彻尾的胡说八道”。几十年来,政府的多次审判都深陷“他这样说,她那样说”的争辩里无法自拔,现在盖林给法庭带来了新的权威标准:他从科学角度讨论了药物如何作用于人体。这一次,陪审团站到了FDA一边。[42]

1936年,盖林来到芝加哥大学任教。他决心找到一种条理分明的办法来讨论药物如何在人体内起作用。他想用动物研究来指导医学实践。例如,如果能够搞清楚一种药物在兔子或鸡的体内如何起作用,那么就将有助于确定如何在人身上测试并使用该药。他设想了一个新的跨学科领域,叫作临床药理学。

盖林开始在生物化学楼阳光充足的五层建立实验室,同时在医学院广发通知,希望能吸引医学院的学生来工作。但是在20世纪30年代,就连基础药理学都是一个新生的领域,是随着制药业的发展而兴起的专业。起初,盖林招不到人。所以眼下他的研究助理只有这个来自加拿大,能够吃苦耐劳的姑娘一个人。

弗朗西丝知道盖林信不过她的能力,[43]所以拼尽全力要证明盖林的疑虑没有道理。不久前,盖林发现鲸、鼠海豚、海豹和犰狳的脑垂体的前叶和后叶是完全分开的,因此可以把前叶和后叶分开来研究。于是弗朗西丝开始研究九带犰狳的脑垂体后叶。大学新学期开始时,她提出申请,成了盖林的第一个博士生。[44]

但弗朗西丝对旅行和探索的渴望依然如故。她专程前往得克萨斯州的一个农庄,在那里抓藏在丝兰和刺梨丛里的犰狳做研究样本。夏天,她报名参加了盖林的康吉特岛之旅,在那里采集鲸巨大的脑垂体。她成天在捕鲸站收集样本,在屠宰棚和停尸台边走来走去,看日本工人像剥香蕉皮一样从鲸身上剥鲸油。晚上,她在工棚里吃厨子给访客们做的鲸肉。弗朗西丝觉得那味道和牛排差不多。

在水边长大的弗朗西丝特别想和挪威船员们一起,每天驾着90英尺长的船去捕鲸——蓝鲸、露脊鲸、抹香鲸、长须鲸和座头鲸。然而他们总是找出各种借口不让她上船:天气不好啦,海浪太大啦。事实是,挪威人认为女人出海会带来霉运。但弗朗西丝不停地恳求捕鲸站站长的儿子,最终他偷偷地带她出了海。弗朗西丝不仅发现了一条鲸并给捕鲸手指出了目标,而且她是全岛唯一出海没有呕吐的科学家。

一年夏天,盖林想要六线鱼的组织(据说这些组织能产生胰岛素),于是弗朗西丝套上防水长靴,连续几个月在日本商业捕鱼船的甲板上咚咚地走来走去,翻检数百条巨大的六线鱼黏糊糊的肠子。夏末回到实验室时,她带回了好多装满六线鱼组织的瓶子。那年秋天,弗朗西丝重新投入了研究。可是到10月时,盖林停止了实验室的一切工作。他接到了美国医学会(American Medical Association)的一个紧急电话,这个药物监督组织说,发生了一系列死亡事件,都与一种叫万灵磺胺酏剂(Elixir Sulfanilamide)的新药水有关。

磺胺粉在第一次世界大战期间被用来治疗感染。受此启发,总部设在田纳西州的麦森吉尔(Massengill)制药公司觉得如果把它制成药水也许会畅销,特别是作为儿童用药。麦森吉尔的化学家把磺胺、水和防冻剂的一种成分二甘醇混在一起做成药水。他还在药水里加入了覆盆子汁使之呈粉色,加入了糖精和焦糖使之有甜味。到1937年9月,该公司已经在全国各地销售了240加仑这种药水,声称它从淋病到喉咙痛无所不治。不出一个月,71名成人和34名儿童命丧黄泉。

在B&M审判期间那次强有力的做证后,盖林加入了美国医学会的药品理事会(Council on Drugs)。现在,美国医学会恳请他找出万灵磺胺酏剂致人死亡的确切原因。终于在实验室里证明了自身能力的弗朗西丝被任命为盖林调查组的一员。她后来回忆说:

盖林博士立即展开了关于急性和慢性中毒的动物研究……我的具体任务是观察大鼠……立刻就发现问题出在二甘醇上,再清楚不过了……那些大鼠很快就死了,就像那些孩子一样。[45]

罪魁祸首是防冻剂。美国医学会和FDA开展了一场史无前例的全国性行动,到各地去没收所有的万灵磺胺酏剂。

后来发现,麦森吉尔从来没有用这种药水做过动物实验。尽管如此,按照1906年的《食品药品法》,麦森吉尔已经履行了自己的法律义务,因为它列举了药水的成分。没有一个人知道把防冻剂喝下肚的危险,就连麦森吉尔的化学家都不知道,但这只是“不小心”,在法律上是可以原谅的。麦森吉尔只犯了一个细节上的小错:药水英文名字中的“elixir”只有含乙醇的药才能用。因为这个语言学上的失误,麦森吉尔被罚了款。

麦森吉尔的老板塞缪尔·埃文斯·麦森吉尔(Samuel Evans Massengill)一口咬定公司“从未预料到会有这样的结果”。[46]后来每一次发生药物导致的灾难时,几乎每一家制药公司的辩解都如出一辙。怎么能够责备别人忽视了根本没有想到的危险呢?麦森吉尔的老板坚决表示,他不觉得“我们有什么责任”。

公司的化学家却不这样想。他在审判开始前自杀了。

磺胺酏剂药水造成的死亡成了立法的引爆点。整整5年,一份旨在堵住1906年《食品药品法》漏洞的法案在国会被踢来踢去。1933年,一本名为《一亿只小白鼠:日常食品、药品和化妆品中的危险》(100,000,000 Guinea Pigs: Dangers in Everyday Foods, Drugs, and Cosmetics)的书上市后,曾是医生和卫生专员的纽约州参议员罗亚尔·S.科普兰(Royal S.Copeland)迅疾建议了一项措施,禁止误导性的广告宣传并给予FDA更大的监管权。FDA积极支援,组织了一次展览,用海报和立体模型来展示危险的江湖医术造成的各种巨大伤害:一个年轻姑娘在用了睫毛膏后失明;罗得岛一家三姐妹服用B&M膏后身亡;当然,也少不了颅骨被镭补腐蚀掉的那位钢铁大亨。包括埃莉诺·罗斯福(Eleanor Roosevelt)[47]在内的许多人看了这个“恐怖之屋”展览后都惊骇不已,[48]但科普兰仍旧无法动员起国会的支持。媒体锲而不舍的深挖曾经帮助威利动员起公众对1906年原法案的支持,现在媒体却集体失声,因为如今的媒体高度依赖药品广告收入。谁都知道市面上在出售不可靠的药品,但谁都不愿意采取行动。

然而,麦森吉尔造成了这么多儿童的死亡却逍遥法外,这令全国群情激愤。报纸上刊载的一位痛失爱女的母亲写给富兰克林·D.罗斯福总统的信推动了这方面的行动。

我们现在能做的只是照看她小小的坟墓。即便是对她的回忆也充满了悲痛,因为我们仍能看到她小小的身体翻来覆去,听到她稚嫩的声音尖声叫痛……我恳求您采取措施,阻止出售这种夺走幼小生命、留下无尽痛苦的药品。[49]

一直支持科普兰法案的罗斯福遵从了这位母亲的意愿。E.M.K.盖林再次应召,这次是制定新法中确保药品安全的标准。盖林的建议包括要求制药公司在把产品投入市场之前向FDA提交动物安全数据,实质上就是要求出售药品必须先获得FDA的“批准”。

1938年6月25日,罗斯福总统签署了《食品、药品和化妆品法》(Food, Drug, and Cosmetic Act)。这项法案是美国自1906年以来对药品监管最大的修改。盖林新建的芝加哥大学药理学实验室,包括他的学生弗朗姬·奥尔德姆,在其中起到了核心作用。

弗朗姬24岁时获得了芝加哥大学第一个药理学博士学位,[50]成为奥尔德姆博士。她从此甩掉了“弗朗姬”这个名字,要求别人平时称她为“博士”。她不仅在对一场全国性药品灾难的调查中出了大力,而且目睹了美国政府对一个强大的产业给予了立法上的打击。然而不久后,这个产业在第二次世界大战爆发前夕力量成倍增长,变得更加难以控制。

受试者的自愿同意绝对必要。[51]

——“允许的医学实验”,《纽伦堡法典》(1947年)

[1] 指Doctor of Philosophy(PhD)。在欧美的教育体系中,此处的“哲学”并不限于传统意义的哲学,物理、化学、生命科学等诸多学科的博士也称为哲学博士。——编者注

[2] 约1.7米。1英尺=12英寸≈0.30米。——译者注

[3] The Lemmon Leader, Sept. 26, 1957.

[4] Letter from Frances to Geiling, Oct. 3, 1957, Eugene M.K.Geiling Collection, Alan Chesney Medical Archives (hereafter Geiling Archives).

[5] Letter from Ellis Kelsey to Geiling, Sept. 13, 1956, Geiling Archives.

[6] 弗米利恩是南达科他大学的所在地。——编者注

[7] Letter from Frances to Geiling, Dec. 27, 1956, Geiling Archives.

[8] Letter from Ralph G.Smith to F.Ellis Kelsey, Jan. 22, 1957, Frances Kelsey Papers, Library of Congress (hereafter Frances Kelsey Papers).

[9] 指最差的地方。——译者注

[10] 拉尔夫·C.爱泼斯坦(Ralph C.Epstein)说,制药业当时位列第16。“Industrial Profits in the United States,” National Bureau of Economic Research, 1984.

[11] 美国参议院司法委员会反托拉斯与反垄断小组委员会的听证会,1959年9月28日至30日。

[12] “Larrick, Career Employee, Heads FDA as Crawford Retires . . . Big Case Load and Limited Budget Are Major Problems,” Journal of Agricultural and Food Chemistry 2, no. 16 (1954):840.

[13] 同上。

[14] “Tabulation of New Drug Applications” table, “Summary of NDA Approvals&Receipts,1938 to the Present,” Food and Drug Administration, available at fda.gov/about-fda/histories product-regulation/summary-nda-approvals-receipts-1938-present.

[15] Martin Towler report included in “Kevadon: A New, Safe, Sleep-Inducing Agent” in New Drug Application 12-611, FDA Archives.

[16] 与商标名相对,一种药物的通用名往往描述的是这种药物的结构、组成等特征,商标名则是制药公司根据药物的营销需求取的名称。不同制药公司生产的同一种药物会采用不同的商标名。以此处梅瑞尔公司申请的这种药物为例,沙利度胺就是通用名,凯瓦登就是商标名。——编者注

[17] 1英亩≈4 047平方米。——编者注

[18] Report card, St. George’s School for Girls, Victoria, B.C., Dec. 16, 1927, Frances Kelsey Papers.

[19] Report card, St. Margaret’s School, Victoria, B.C., June 28, 1929, Frances Kelsey Papers.

[20] Frances Kelsey Oral History, FDA Oral History Interview, 5.

[21] 同上,9。

[22] 同上,12。

[23] Writings&Editorials, ca. 1940s, Frances Kelsey Papers.

[24] 加拿大西海岸群岛。——编者注

[25] 加仑分美制和英制,此处作者应指美制,1加仑(美制)约为3.79升。——编者注

[26] “Screwy News,” The New Yorker, May 31, 1941.

[27] 作者此处描述得不够清楚,阿贝尔发现的并不是真正意义上存在生物活性的肾上腺素,而是肾上腺素一种没有生物活性的衍生物,此外,阿贝尔做出这些发现是在他和盖林制备出胰岛素结晶之前。——编者注

[28] 此时的制药业仍不发达,很多药物都是私家作坊制作的,在这样的语境中,proprietary着重强调的是私家制造,因此译作“独家”。但在其他语境中,proprietary也指药物受专利保护,本书将根据语境灵活翻译。——编者注

[29] Ruth DeForest Lamb, American Chamber of Horrors: The Truth About Food and Drugs (New York: Farrar&Rinehart, 1936), 9.

[30] “The Good Fight,” Evansville Courier and Press, July 3, 1930.

[31] Morton Mintz, The Therapeutic Nightmare: A Report on the Roles of the United States Food and Drug Administration, the American Medical Association, Pharmaceutical Manufacturers, and Others in Connection with the Irrational and Massive Use of Prescription Drugs That May Be Worthless, Injurious, or Even Lethal (Boston: Houghton Mi flin, 1965), 41.

[32] “Old Time Farm Crime: The Embalmed Beef Scandal of 1898,” Modern Farmer, Nov. 8,2013.

[33] “National Control of Food Products,” Journal of Proceedings of the Annual Convention of the National Association of State Dairy and Food Departments (Herman B.Meyers, 1903), 43.

[34] Bruce Watson, “The Poison Squad: An Incredible History,” Esquire, June 27, 2013.

[35] 英文谐音是“治头痛补脑剂”。——译者注

[36] Public Health Reports, Jan. 21, 1916, 137.

[37] Lamb, American Chamber of Horrors, 45.

[38] 2013年更名为麻省药科与健康科学大学。——译者注

[39] 同上,46。

[40] 同上,53。

[41] 同上,55。

[42] 同上,58。

[43] “他真的不太看得起女性科学家。”Frances Kelsey Oral History, FDA Oral History Interview, 13.

[44] 作者对克里斯蒂娜·凯尔西的采访。

[45] Frances Kelsey Oral History, 22.

[46] Carol Ballentine, “Taste of Raspberries, Taste of Death: The 1937 Elixir Sulfanilamide Incident,” FDA Consumer, June 1981.

[47] 美国总统富兰克林·罗斯福的夫人。——译者注

[48] Lamb, American Chamber of Horrors, 296.

[49] Letter reprinted in “Taste of Raspberries, Taste of Death: The 1937 Elixir Sulfanilamide Incident,” FDA Consumer, June 1981.

[50] “Notes and Comment,” Medical Alumni Bulletin, University of Chicago, 1962, Frances Kelsey Papers.

[51] Evelyne Shuster, “Fifty Years Later: The Signifi cance of the Nuremberg Code,” New England Journal of Medicine, Nov. 13, 1997.